第A2版:经济

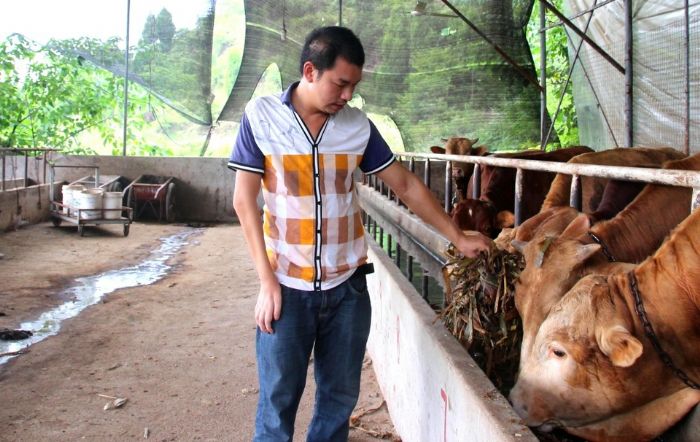

杨大兵正在喂牛。

米心镇竹台村的黎明,依稀还看得见几颗星星。天还没亮,杨大兵和三名工人就赶着他的40头牛上坡,开始了一天的“牛”人生活。看着牛儿在坡上吃草、撒欢,杨大兵心里充满了信心与希望。

2001年,18岁的杨大兵一夜之间,从一名青春健壮的少年变成一名残疾人,经过一段时间的彷徨、无奈、焦躁后,他重拾人生信念,走出属于自己的一条人生路。

身残志坚

“小心!”2001年的一个雨天,杨大兵把右手摔成三级残疾。一时之间,他成了周边邻里眼中的另类,可怜、惋惜、同情的眼光仿佛都聚焦在他的身上,杨大兵将这一切都放在心里,独自承受,并积极练习左手做事。

拿筷子、写字、做饭……这些早已被右手做得滚瓜烂熟又轻而易举的事情,左手做来却是无比生硬和困难。“开始的时候,左手拿筷子吃饭都是个事儿,更别说其他事情了。”杨大兵回忆道,好多事情都不习惯且不会左手做,在学习适应过程中,他曾多次“气急败坏”地发脾气。

“好好一只手突然就废了,对谁都是一种打击。”杨大兵的父亲杨中华很理解儿子的感受,觉得杨大兵把脾气发出来更好。

杨大兵说,家里条件一直不是很好,其母亲腿部三级残疾,家里的生计全靠父亲一人。“眼看我就能为家里出一份力,减轻父亲担子时,却不料发生了意外,难过颓废了一段时候后,我决定‘站’起来,即便不能成为家里的顶梁柱,也不能成为家里的‘拖油瓶’。”

之后的反复练习,无数次失败,杨大兵已经学会和习惯用左手做事,熟练度俨然不亚于右手。

养牛致富

“别人见我只有一只手能用,都委婉地拒绝了我。”2002年,杨大兵到其舅舅承包的工地里,当监工看场地,2003年工程结束后,杨大兵因迟迟找不到工作,便回到了竹台村。“我必须好好干,争口气,让父母过上好日子。”

十多年来,杨大兵种过庄稼、养过鸡、养过鸭、养过羊……因为缺乏技术,没销路,最终都以失败告终。2015年,陈大兵家被识别为建档立卡贫困户。得知他家里的情况后,镇村干部上门给他宣讲政策,鼓励他发展产业致富,并为他“量身定制”了养牛计划,还承诺帮忙解决土地问题、提供技术指导和帮忙找销路。

有了干部们的激励和鼓励,杨大兵顿觉眼前一亮。实地考察多家养牛场后,杨大兵很快下定决心养牛。他向亲朋好友借了近10万元,并贷款7万元,盖了一间牛棚,从外地购进15头肉牛,开启了养牛致富路。

为了养好牛,杨大兵跑遍了十里八乡,专门向养牛大户、兽医学习养殖经验、疫病防治技术。“以前养殖失败的很大一个原因就是没技术,现在我这里都准备得有药,牛有啥感冒之类的小病,我自己都能看。”

“想要牛肉品质好,必须生态养殖。”为了养牛,杨大兵专门种了几亩红苕、玉米、高粱、苜蓿等作物,作为牛秋冬季节的“口粮”;春夏时节,水草丰美,他一方面把牛赶到坡上去,另一方面和工人们一起割草。“全程绿色饲养,不添加任何化学饲料。”

在杨大兵细心“伺候”下,“致富牛”长得毛皮发亮、膘肥体壮。2016年底,杨大兵的养殖场出栏13头肉牛,由于牛肉品质好,在家门口就被抢购一空,扣除成本,纯获利近4万元。

今年初,杨大兵扩大养殖规模,购进了40头肉牛进行养殖。因为扩大规模,杨大兵又新增了一些债,但他脸上并看不出担忧的愁容:“我能用单手创造财富,让这个家过得更好!”