第A4版:特别策划

张建在家中搞剪纸创作

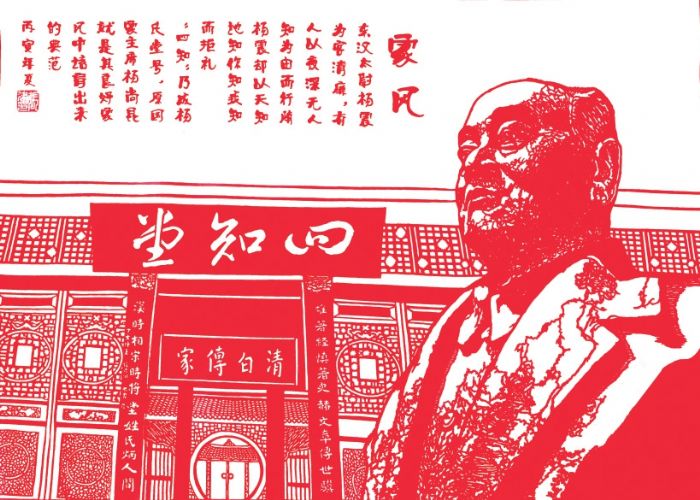

家风剪纸

张建到宝龙小学开展志愿活动

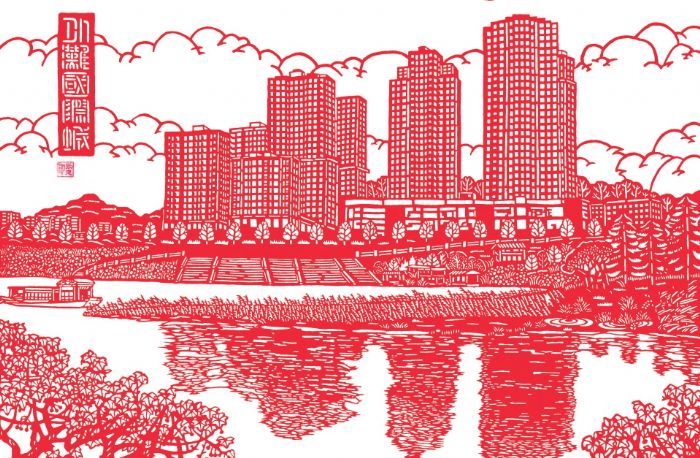

外滩国际城剪纸

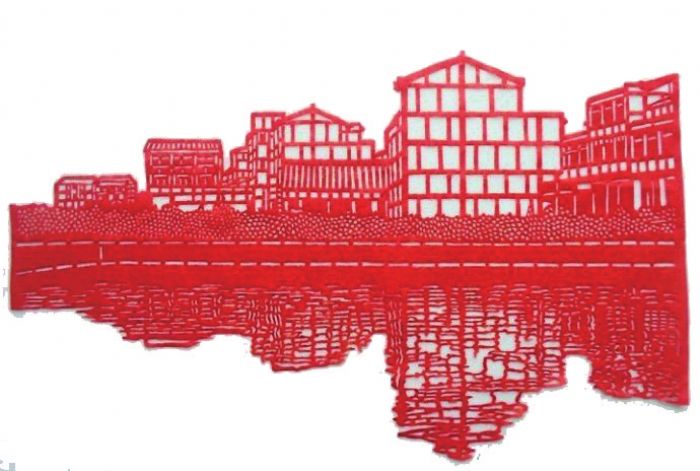

崇龛白沙村水塘风光剪纸

核心提示

飞禽走兽、四季花卉、古今人物……挥舞着手中的一把小剪刀,“巧手”张建三下两下就能将这些在纸上剪成栩栩如生的图案。

张建是我区剪纸艺术代表人物,投身剪纸艺术已有30多个年头。他靠一把剪刀、几张彩纸,几分钟内就“变”出一件活灵活现的剪纸作品。7月19日,记者在梓潼街道天然居小区见到张建时,他正在设计一幅当代题材的新作。

踏上剪纸路

“我出生在一个普通的小镇,读小学开始接触绘画,第一次学习剪纸是在1985年县文化馆开设的暑期书画培训班上……”46岁的张建微笑着开始讲述自己的故事。当时条件所限,没太多机会接触艺术,每逢过年看到一些老人剪花纸、剪窗花,张建就兴奋不已,从小的耳濡目染为他埋下了艺术的种子。

14岁时,在培训班上课的张建就大胆地拿起既笨重又危险的大剪子,开始动手剪小树、剪小动物等。“以前村里经常放露天电影,一块儿玩的伙伴们都去看,我不去,点着油灯在家练剪纸,有时候边吃饭边用筷子在地上画,反正有空闲就画就剪,那些废弃的旧报纸都是我的宝贝。”功夫不负有心人,张建的心灵手巧和勤奋好学,使他很快就把一些传统的窗花剪得栩栩如生,惟妙惟肖。慢慢地,天上飞的、地上跑的、水里游的……都成为他创作的素材,一件件精美的剪纸作品像“魔术”似的不断从他手里变幻出来。

每到逢年过节,“福星高照”、“十二生肖”、“双喜临门”、“花开富贵”以及各式各样的鲤鱼、如意童子等窗花作品,他都要剪出很多送人。

“在潼城乃至渝西片区,他可是个剪纸名人,不管生日还是结婚,谁家有事都找他帮忙,并且亲戚托亲戚也都找到他剪。前两天一家幼儿园还邀请他呢。”邻居武斌对他赞不绝口,“有一天我想剪个大红喜字,但不喜欢平常那种方方正正的死板样式,后来他就自己创新,剪了两个娃娃手牵手的喜字,又乖又漂亮。”

“因为自己爱好这个,所以再苦也不觉得累,创作高峰时段,我白天在外面忙碌,晚上熬夜,不是画就是剪,因为每完成一幅作品,都感觉很快乐很幸福。”创作的激情使张建依然容光焕发,神采奕奕。

巧从熟中来

张建给人的第一印象:一个纯真的手艺人,言语质朴,几近憨萌的微笑;一双灵巧的手,纤长、有力,看不到岁月痕迹。

张建曾是深圳一家科技公司的设计、绘图负责人。初中开始,他就利用课余时间自学美术,在书画培训班学习后,对色彩和构图有了更深的理解。从1985年起,张建就义务为亲朋、邻居及社区剪纸,30多年来,剪了上千幅作品。他的剪纸作品,形态各异,既有传统样式,也有符合时代特色的新样式。

他的作品曾获得全国第五届“神州风韵”剪纸大赛“入选奖”、重庆市政协“庆祝人民政协成立65周年书画摄影展”入展奖、重庆市首届民间文艺家协会渝西片区“最佳作品奖”、重庆第三届渝西民间艺术节民间工艺类金奖等多个全国及市级大奖。今年1月,张建的剪纸作品《家风》还获得了第三届渝西民间文艺节金奖。张建曾作为潼南民间艺术家应邀到各地讲学传艺,并被授予重庆市公共图书馆“十佳志愿者”称号。

“心灵不一定手巧,熟才能生巧。”张建告诉记者,从小就读到书本中“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”的诗句。衡量剪纸好坏的标准就是一个“巧”字,而拿起剪刀剪出作品,需要熟练度打底。“上培训班的时候,看着一张张普通的红纸,在老师手中霎时变成一幅幅美丽的图案,心里既好奇又崇拜。”张建说,在剪纸老师的熏陶下,他通过不断的练习,逐渐掌握了剪纸的一些窍门。

艺品如人品

一把剪刀、一张宣纸,张建就能开工了。精致的小蝴蝶和窗花等几分钟就能剪好,大型的人物、山水等一周左右便可完工。张建表示,多年来,他创作剪纸作品不计其数,“卷起来可以堆满整个书房,内容涉及民俗、人物、婚庆、花草动物等题材,这些作品类型多样,各成系列。”

记者了解到,张建的剪纸具有鲜明的本地民俗特征,有较高的民俗学研究价值和审美价值,在类型上又分为人物、风光、人文、历史建筑等。他的剪纸技法纯熟、构思奇特,其作品造型古朴、线条简练,却题材丰富、寓意深刻,贴窗花、饰房间,或厚重人文,或喜庆吉祥。与民间习俗、历史故事息息相关。张建的剪纸作品简约而不失简单,粗狂中透出细腻,具有精巧、古朴、大气磅礴的艺术特点,保留了古老图腾文化艺术形态和本源哲学内涵。

“艺品如人品”是张建常常挂在嘴边的一句话。在张建看来,人品直接影响一个人的作品,人正,则作品正;人内心丰富,作品同样气象万千,“剪纸的历史源远流长,其源头可追溯到东汉的元兴元年(公元105年),距今已有2000余年。其特点主要表现在将简单、生动有趣的写意艺术造型与民间寓意结合起来,运用空间观念的二维性,将刀味纸感转化为一种透空的艺术,有着独特的艺术魅力。”张建说,“剪纸是老图腾文化艺术,也是镂空的艺术,在一翻一转,一划一剪之间。表达出你对生活的感悟,感悟越多表达越细致,一点不能含糊。”

大巧方为拙

创作了不少民俗题材的作品后,张建将目光转向现代题材,并融入部分绘画和雕塑原理,新一代大尺幅的当代剪纸作品成为张建的升级之作。

是否作品越繁复精巧,越能考验一个剪纸艺术家的水平?张建的回答是否定的,在他看来,每个生动的剪纸背后,都有一个神秘动人的故事,“大巧方为拙。我最欣赏的剪纸作品不一定多么精细、多么繁复,反而是线条越简单的图案越能打动我,因为‘化简’最为不易,要提炼概括抓住神韵,简单之余还能留有意境,富有哲理,给人回味,才是最值得称道的艺术品。作为传统文化传播者,我不仅要学习传统,传承传统,还要加入当代创新。”

张建在痴迷于剪纸艺术创作的同时,还致力于文化艺术的传播,先后在多家报刊杂志上发表民间文学、民俗学、民间文化学论文,出版有《潼南民间故事》、《潼南方言歌谣》、《大佛寺的传说》、《潼南乡土风俗》等多部著作。他还致力于民间文艺创作、展演,编导的情景歌舞剧《闹房婚俗》,以及将市级非物质遗产项目--花岩女子狮舞搬上舞台而创作的《女狮学艺》,受到一致好评。

剪纸进课堂传播正能量

“小小的剪刀能剪出那么多有趣的图案,真是太神奇了。通过老师的演示,我们也慢慢掌握了要领,从简单的小花小草,到难一点的图案,回家我还要多多练习。这样的兴趣课我和同学们都特别喜欢,大家在课堂上相互学习,分享心得,剪出来的作品越来越好了。”近日,在城区一家艺术学校举行的一堂剪纸课上,一名学生对剪纸惊叹不已。从去年开始,该校不少班级都开设了别开生面的手工剪纸兴趣课,邀请张建前去授课。

剪纸课堂上,一些熟练的孩子动作很快,一张普普通通的彩纸,在他们的手里翻来折去,手起刀落,纸屑飘飞。随着剪刀的“刷刷”声,不一会儿,一幅幅生动的剪纸作品就展现在记者眼前。这些作品有动物、植物等,内容丰富,形式多样,形象逼真,让人很难相信全部出自小娃娃之手。

“手工剪纸活动让我们真实感受到传统文化的魅力,我觉得孩子的动手操作能力增强了。”一位陪孩子上课的家长表示,张建老师的剪纸课由浅入深,有目的、有系统、循序渐进,逐步提高孩子们剪纸的技能和审美能力,很有地方文化特色。

“我国剪纸艺术博大精深、源远流长,是民间艺术中的一朵奇葩,是一种手脑并用的实践活动,老少皆宜,受到同学们的喜爱。张建老师的剪纸课生动有趣,比生硬的书本知识,更容易让学生接受,这不,学生们都爱上了剪纸呢。”采访中,该校一位负责人说,通过张建老师的教学,既训练了学生的思维能力,又锻炼了学生动手动脑能力,培养了他们耐心和细致的生活态度,愉悦了心情,陶冶了情操。

记者手记

艺术需要反映时代,艺术需要服务时代。“剪纸如果一味按照老祖宗的模式传承,千年不变,缺乏新意,那必将被时代所淘汰。”张建说,民间剪纸的艺术是去反映现实生活的,我们在剪纸创作中就要把时代元素融入到画面内容中,为后人留下一些能反映当时生活有用的东西。

这一点,从他的部分获奖作品可见一斑。如《潼南奋进广场》、《桂林蔬菜基地》、《外滩国际城》等都充满着浓郁的时代气息。张建还运用剪纸这一形式开展廉政文化宣传,突破传统局限,融入时代精神,增添剪纸丰富的内涵,成为了我区廉政文化的一张亮丽品牌。

在传承和创新中,需要的是“精益求精”的工匠精神。张建曾说,他想建立一个剪纸艺术学校,发扬继承剪纸艺术,但后来发现这和潜心创作有冲突,无奈只得放弃。现在他一心研究艺术创作,期待发扬光大传统剪纸艺术,梦想能把剪纸艺术申报成非物质文化遗产。

有志者事竟成,我们希望张建那工匠般的坚持为他带来成功,也衷心祝愿他心想事成,梦想成真。